本文

霊山、大山が擁する伊勢原市。足利尊氏の書状に名を連ねた旅館や、江戸の人口が100万人といわれるなか、年間20万人が訪れたという「大山詣り」の舞台となった場所で、そのころから参拝者や住民に長く愛され続けてきた伝統食材が多く残ります。まず紹介したいのは、江戸時代から伊勢原の生活に溶け込んできた伝統食、きゃらぶきです。野ぶきの佃煮で、添加物を一切使わずに煮詰めた自然食。伽羅香木の枝に色合いが似ていることから「きゃらぶき」と呼ばれ、古くは宿坊のお膳、大山参りのお弁当などに添えられました。明治以降は「大山詣り」のお土産として一般的になっていったのです。

伊勢原の「大山のきゃらぶき」は、2023年には文化庁が認定する「100年フード」に認定されました。

|

文化庁では、多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を、100年続く食文化「100年フード」と名付け、文化庁とともに継承していくことを目指す取組を推進しています。「大山のきゃらぶき」が「伝統の100年フード部門~江戸時代から続く郷土の料理〜」として認定されました。 |

古きを温め、新しいことへの挑戦を行うのも伊勢原市の特徴です。今回はジビエと自然薯への取り組みを紹介します。以前からジビエは獲れたときだけ流通するものでした。平成27年(2015)3月に神奈川県内初の有害鳥獣の食肉処理施設を整備し、安定的に供給できる仕組みを作り、シカ肉カレーなど商品展開をスタートしています。

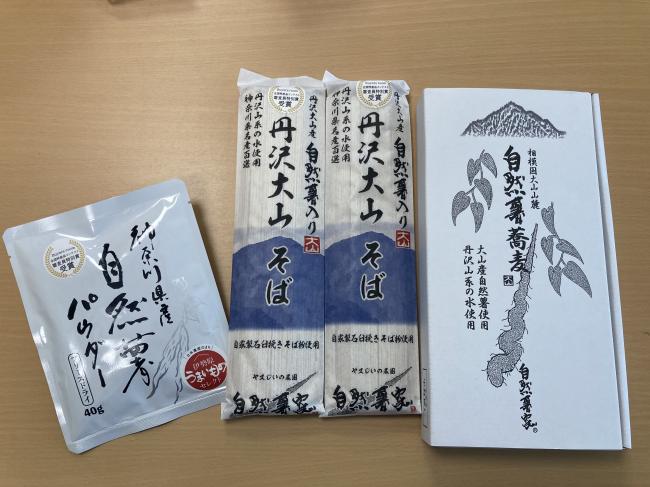

自然薯は古くから大山山麓をはじめ山野に自生し、すりおろすなどして楽しまれてきた伝統食材です。地中深く成長した芋をいかに折らずに掘り出すかというのが自然薯堀名人の腕の見せ所でした。そのため貴重な食材でもあったのですが、伊勢原市では平成28年に新規就農した自然薯農家が栽培に成功。深い味わいに定評があり、今では全国でも名が知られる自然薯を生産しています。令和2年には六次産業の自然薯製品を開発。自然薯をフリーズドライに加工した「自然薯パウダー」、その自然薯パウダー入りの丹沢大山そばが全国商工会連合会主催の品評会で審査員特別賞を受賞しています。

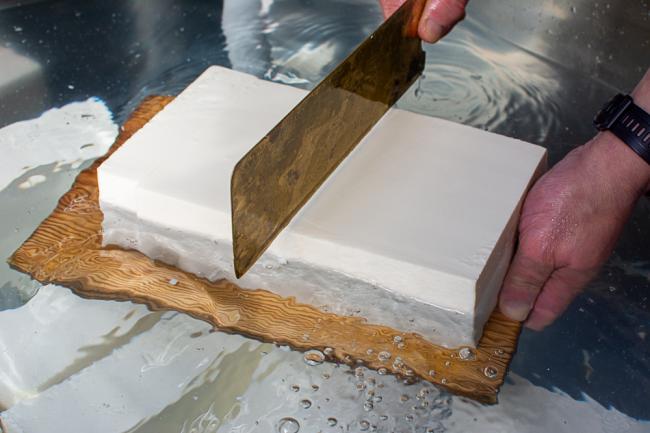

大山の清らかな水を使い、つるりとしたのど越しで楽しませてくれる大山の豆腐も伊勢原のガストロノミーを語るうえで外せない食材です。今回は130年以上の歴史を持つ、小出とうふ店の店主 加藤貴克さんに大山とうふの魅力を伺いました。

小出とうふ店の豆腐は「絹ののど越し、木綿の弾力」とよく表現されます。一般的にふわふわとした絹豆腐は鍋にすると溶けてしまうものがあるのですが、小出さんの豆腐は形をとどめ、のど越しを楽しめます。冷奴でも、湯豆腐にしてもいい。そんな小出とうふ店の豆腐は早朝に作り始め、大山山麓にある20店舗あまりの売店、旅館で楽しめます。加藤さんは明治15年に創業した小出とうふ店の4代目です。初代は深川の本所の武士だった小出勘次郎さんで、明治維新の影響を受けて武士では食べていけなくなったため、小田原で豆腐の作り方を修業。明治初期、「大山詣り」で大山は大賑わいだったため、ここで豆腐店を始めたといいます。

小出とうふ店店主の加藤さん

大山は「大山講」などで昔から多くの人が訪れた場所。それこそ旅館などは20代、30代と何十代も続く商売が多く、3代目までは「よそ者」といわれる世界。「135年くらいやっていてもひよっこなんです」という加藤さんの言葉に、大山の歴史のすごさを思い知らされました。そして昭和に入り「大山詣り」に豆腐が関係していきます。昭和20年代、それまではみそ汁の具でしかなかった豆腐が、青木館さんの精進料理に冷奴として登場します。そして、昭和40年代中盤には、和仲荘さんが根岸にある豆腐料理を参考に、豆腐料理が始まります。これをきっかけに大山周辺の旅館、宿坊で豆腐懐石が出されるようになっていったといいます。ちょうどそのころ、小出とうふ店は最盛期を迎えました。朝から豆腐を作り続けているのに、作る前から豆腐が売り切れている状態だったとか。目の前で豆腐を作っているのに、お客さんを断ることも多かったといいます。「(3代目の)父親が夜の12時くらいに作り始めて、作り終わるのが昼の12時。毎日1000丁とか1500丁とか作っていたよ」と加藤さんは当時を振り返ります。

|

大山講 |

昔買ったと懐かしくて買いに来るお客さんもいれば、毎週決まった曜日に買いに来る常連さんもいらっしゃいます。130年をこえて愛され続ける小出とうふには秘密がありました。それは何も変えないこと。「祖父と同じことを毎日続けているね。変わることもないし、変えるつもりもない。水も初代から同じ水源を使っている」と加藤さんはいいます。豆乳を固める方法も一切変えていません。「うちはニガリを使わずに凝固剤で固めている。その凝固剤もずっと同じもの。ちょっとクセがあって固めるのにコツが必要で、ほかの人がオレと同じように固めようとしてもなかなかできないね」と加藤さん。仕入れている問屋も珍しがる凝固剤を使うことで、この店ならではの味ができているのです。何も変えない作り方で、長年作り続けるからこそ経験が培われます。大豆を蒸したときに経験があるからこそ、見た目で分かるものがあり、何をすればいいのか分かる。新大豆とか、ひね大豆でも作り方は変わります。炊き加減を見て、豆腐にするために何をするか判断していく。経験があるからこそできることだと加藤さんはいいます。

でもね、と加藤さんは続けます。経験があっても、油揚げは別物。昨日までできていたのに、今日になって急に膨らまなくなるそうです。どうして膨らまないのか、試行錯誤していろいろ試しても膨らまないときは膨らまない。「いっときなんか、1カ月くらいできなくて。あー、もう油揚げやめようかって思うころに、ふっと膨らみ始めることもある。本当に不思議。きれいに膨らむと、本当にホッとするよ」と目の前で油揚げが膨らんだかのように話してくれました。それで、加藤さんはいいます。「そんなときに思うね、こういう、分からないってことが面白いのかなって。膨らまなくてカチカチの油揚げができたり、ドゥルドゥルの油揚げになっちゃったり。経験でも分からないことがいっぱいある。普通の人は余った豆腐を揚げれば油揚げになると思っているでしょ?でも、そうじゃない。豆腐と油揚げはまったくの別物。だからお豆腐屋さんで油揚げを作れないお店っていうもの結構あるんだよね」。

何年作っても豆腐作りは楽しい。大変だよといいながらも豆腐の魅力を語ってくれた加藤さん。大山の清流が生み出すつるんとしたのど越しの後に、大豆の味わいが爽やかに湧き上がってくる透明感のある豆腐です。大山に足を運ばないと食べられない大山とうふをぜひ味わいに、古の霊山を訪れてみてはいかがですか。

伊勢原市ゆかりの特産物や土産品、伝統工芸を統一的にアピールし、 産業の活性化やまちのPRを目指すのが「日本遺産のまち伊勢原うまいものセレクト」です。「日本遺産」のブランド力 を生かし、伊勢原の「うまいもの=美味いもの・ 巧いもの」を皆さんにお届けします。